認識孔子的重要事跡

(公元前551—公元前479年),名丘,字仲尼,春秋時期魯國昌平鄉陬邑(陬音周,今山東曲阜境內)。他是儒家學派創始人,著名的思想家、教育家,被後世尊為「萬世師表」。

1.沒落貴族

-

孔子的祖先是商朝宗室,周朝時受封於宋國,後人移居於魯國。孔子的父親是魯國的武士(最低級的貴族),在孔子3歲時去世。孔子由母親獨力撫養,生活貧苦。孔子17歲時,母親也去世。

-

孔子從小就好學不倦,勤讀典籍,又曾遊歷洛邑(東周國都)。這些經歷令孔子擁有豐富的學識,使他日後能勝任做官、講學和修書的工作。

2. 政治生涯

-

孔子20歲時,擔任魯國大夫季氏的委吏,負責管理倉庫;後來擔任乘田,掌管畜牧。孔子35歲時,魯國發生內亂,他到齊國避禍,兩年後回國。此時,他暫別政壇,從事修書和講學的工作。

-

直到孔子51歲時,獲魯定公賞識,先後擔任中都宰(中都的行政官)、小司空(負責建築、工程等的官員)、大司寇(負責司法的執政大臣)。後來,定公疏遠孔子,孔子便在56歲辭官。

-

孔子為官時,盡忠職守,又根據禮制施政,使百姓安居樂業。他升任大司寇後,更使魯國一度強大起來,其中較重要的政績有出席齊魯會盟和「墮三都」。

-

孔子除了在魯為官外,還不忘宣揚其政治理念。他先後與衞靈公、陳湣公、楚昭王等國君,以及一些執政大夫會面,借機極力宣揚自己的治國理念,例如「仁政」、「德治」、「恢復禮樂」等,也會批評一些統治者失德、失禮、不仁義的行為,希望能影響為政者的施政。

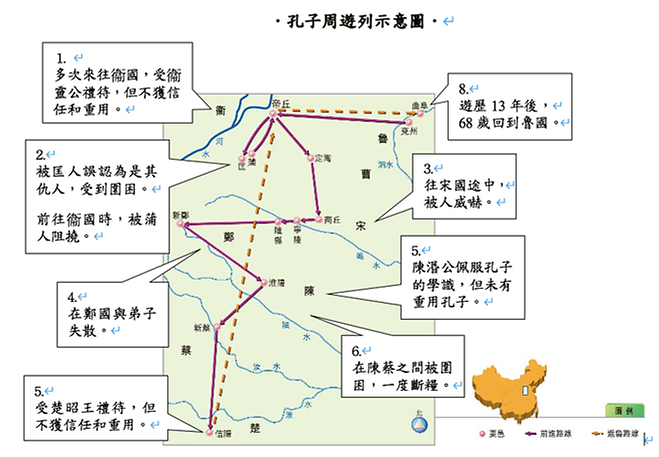

3. 周遊列國

-

孔子56歲時辭官並周遊列國,向統治者宣揚自己的治國理念,希望獲得重用,但始終未能如願,反而經歷不少艱辛險阻。孔子68歲時返回魯國,專注於修書和講學,不再求仕。

4. 文教事業

-

孔子一生從事教育,早在孔子17 歲時,已有弟子前來拜師。後來,他名聲更大,弟子更多。孔子34歲時,正式設帳授徒。即使居無定所、生活困苦,孔子仍誨人不倦,弟子亦樂意相隨。據說孔子一生教導過3 000名弟子,著名的有72 人。孔子的弟子來自不同階層,不論富貴貧賤、性格、資質,孔子都對他們一視同仁,有教無類。

-

孔子主要教授弟子「六藝」,即「禮、樂、射、御、書、數」,並以《詩》、《書》等典籍為教材。除了教授一般的行政知識(如文書、算術等)外,孔子更注重培育弟子的德行,要求弟子遵守仁、義、忠、信、孝等個人操守,做官則要施行仁政、德治。

-

孔子也有志於修書。他37歲時,有感正道衰微,不願出仕做官;他認為《詩》、《書》等典籍記載了周文化的內容,值得宣揚和傳之後世,因此專注於講學和整理《詩》、《書》等文獻。此外,在孔子68歲時,他再次專心編修典籍,並據魯國史官所記,編寫《春秋》,藉此表達尊周室、崇德治、重禮樂等政治理想。

-

清康熙帝曾經駕幸孔子故居,頒贈御筆題書「萬世師表」卷幅,並下詔次年將摹拓的墨寶頒贈全國的文廟懸掛, 以示尊孔,而清代皇帝一直為孔子題書不絕。孔子 受到帝王尊崇,早在漢武帝推行獨尊儒術政策時已 經出現,往後朝代崇儒尊孔成為治國方針。孔子在中國傳統文化中成為教化育人的宗師,他留給世人怎樣的教育思想呢? 孔子的教育思想和原則見之於《論語》,它是基礎知識孔子行教像記錄孔子和弟子之間的言論文集。

-

孔子在《論語》中談及教育的原則與今天教育界強調的教育方法有很多契合的地方。例如他說:「三人行, 必有我師焉」,即是說我們要向身邊值得仿傚的人學習;又說「學而不思則罔, 思而不學則殆」,即要學習與思考並重,不要死記硬背;又說「學而時習之, 不亦說乎」,表示讀書要勤力,要經常溫習,鞏固知識。

-

孔子雖然是 2,000 多年前的人物,但他的教育思想歷久常新,經得起時代考驗, 這亦足見我國的傳統文化不斷被時代精神激活,煥發堅韌的生命力。

5. 逝世

-

孔子70歲時,他的獨子孔鯉去世;次年,他最喜愛的弟子顏淵和子路相繼離世。孔子大受打擊,於73歲時病逝。孔子被安葬在魯國城北。後來,孔子墓附近有人聚居、講學和祭祀孔子,該處被名為「孔里」。

-

孔子深受後世尊崇,歷代不少皇帝祭祀孔子,以示推重。位於今日山東曲阜的「三孔」,即孔廟(供奉孔子的廟堂)、孔府(孔子嫡裔子孫的府第)和孔林(孔子及其子孫的墓羣),已被列入世界文化遺產名錄。

部分資料來源:

1. 《文明中華——國民教育及國家安全教育學與教資源》